Aux lendemains

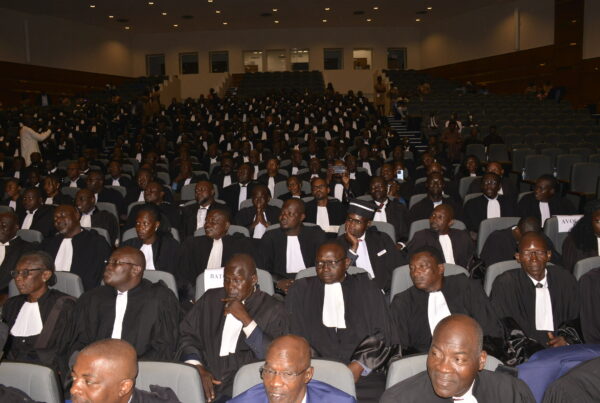

Discours inaugural du 38e Congrès de la CIB

Lawi Orfila, Avocate au barreau de Bruxelles,

finaliste de l’édition 2023 du Concours Monferrier Dorval

4 décembre 2024

Schoelcher, Martinique.

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » ([1]).

D’abord, ce fut la confusion.

Lorsque, sans prévenir, des prédateurs financiers débarquèrent sur ses rives et s’arrogèrent la possession de ses espaces de vie. Elle sut d’instinct qu’il était vain de résister à cette invasion de grande ampleur. Une partie de son peuple fut exterminé. Impuissante, ses larmes s’écoulèrent sur les rivages de ses joues.

Après la confusion vint la terreur.

Lorsque ceux-là mêmes lui mirent des fers et des chaines, la réduisant au silence de l’asservissement. Ils s’approprièrent son corps, la soumirent à la violence de la servitude et la contraignirent aux lois du commerce. Elle devint « chose » et partagea le destin de l’objet. Vendue telle une marchandise, elle fut déracinée et exploitée jusque dans sa chair. Courbure après courbure, qu’importe les blessures, il lui fallut désormais obéir au rythme effréné de production imposé par des enjeux mercantiles. Elle cria. Muselée par la force de l’oppression, ses cris moururent en des échos inaudibles.

Elle, tantôt Gaïa, Pachamama, Prithvi ou encore Ala.

Elle, la Terre et notre civilisation l’a mise à prix.

Étouffée par une prédation cupide, ses espaces de vie sont détruits, ses océans souillés, son air pollué, au gré des exploitations et des extractions intensives dictées par un consumérisme insensé.

On connaît aujourd’hui les périls liés à ce mode de fonctionnement tels que, entre autres, le dérèglement climatique, une atteinte conséquente à la biodiversité, la déforestation, l’érosion des terres, l’acidification des eaux.

Il est impossible de prétendre ne pas savoir ; impossible de prétendre ne pas avoir conscience de la crise écologique.

Confronté à pareille menace, tout être, et plus largement, toute société raisonnable devrait en conséquence adapter ses stratégies de fonctionnement à la mesure des effets dévastateurs de la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés.

Cependant, force est de constater que les avancées sont timides et que l’on demeure inextricablement dans une impasse. Sont-ce les hommes qui ont perdu la raison ou la raison qui n’a jamais habité l’homme ? Qu’importe, le résultat est là. L’immobilisme consensuel gangrène nos sociétés.

Pourtant, refuser d’agir ou se rendre aveugle à l’urgence d’agir ne fait disparaitre ni la catastrophe écologique en cours, ni ses causes, ni ses conséquences.

Ainsi, n’en déplaise à Elon Musk, il ne s’agit pas d’ « aller coloniser Mars » ([2]), en y envoyant une infime partie privilégiée de la population mondiale et en abandonnant le reste du monde à son sort. Quel cynisme indécent de considérer qu’après avoir exploité tout ce qui était possible sur Terre, il serait normal d’aller le faire ailleurs.

Ceci étant, les mots du patron de Tesla ne sont pas quelconques : coloniser une planète. Ces termes sont symptomatiques et révèlent l’origine du problème : une approche colonialiste dans notre manière de concevoir notre rapport au monde.

Étrange sentiment de déjà-vu.

Alice Walker écrivait : « la Terre elle-même est devenue le Nègre du Monde » ([3]).

L’analogie faite entre notre rapport à la Terre et la colonisation n’est pas anodine. Celle-ci trouve tout son sens lorsque l’on tient compte des mécanismes d’accaparement de la Terre, associés à une exploitation incontrôlée et déraisonnée de ses ressources, utilisables comme bon nous semble à des fins d’exportation commerciale et d’enrichissement d’une minorité.

La logique qui sous-tend cette manière d’habiter et de penser la Terre n’est-elle pas analogue aux mécanismes qui furent à l’œuvre durant la colonisation ?

Rappelons, d’une part, que l’esclavage et la colonisation ont été un désastre humain auquel s’est associé un désastre écologique : les forêts et les paysages furent dévastés afin d’y établir des régimes de plantations ; les modèles de cultures préservant les écosystèmes disparurent au profit de monocultures d’exportation appauvrissant les sols ([4]). C’est ainsi, par exemple, qu’au Congo, les colons imposèrent l’importation et la monoculture du cacaotier. Les terres du Sénégal furent consacrées à la monoculture de l’arachide ; là où celles de la Martinique et de la Guadeloupe devinrent des usines à sucre.

Wangari Maathai, Prix Nobel de la paix en 2004, a notamment rappelé les blessures infligées à la planète par les entreprises coloniales ([5]).

L’exploitation des humains alla donc de pair avec l’exploitation de la Terre.

Aujourd’hui, nous prolongeons ce triste héritage en répétant ces processus, en nous appropriant des espaces de vie, en surexploitant les ressources premières. Ainsi par exemple l’extraction excessif du coltan, du cobalt, du lithium nécessaires à la construction et à la vente de nos téléphones portables. Ainsi encore l’exploitation massive de monocultures de soja, de palmiers à huile, de maïs ou de bananes. Et, puisqu’il faut toujours plus d’enrichissement, cette politique de consumérisme à l’excès se conjugue avec l’obsolescence programmée.

Ce sinistre tableau induit, d’autre part, des rapports de domination et une fracture entre le Nord et le Sud ; entre l’ici et le là-bas. De fait, les fruits de cette exploitation intensive sont consommés dans un paisible « ici », tandis que les conséquences surviennent dans un lointain « là-bas ». A l’instar de ce qui fut alors, il semble admis de faire ailleurs ce qu’il serait inadmissible de faire dans nos pays occidentaux ([6]).

Ainsi les déchets de l’Europe délocalisés ailleurs sur des plages-poubelles telle que celle d’Accra au Ghana. Ainsi des pesticides interdits chez nous sont importés au-delà de nos frontières comme le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Ainsi des populations sont chassées de leurs terres pour faire place à des exploitations minières, pétrolières, agricoles, ou forestières.

Derrière les profits du développement et de la globalisation se cachent des victimes invisibilisés. L’enrichissement des uns appauvrit les autres. Puisque le cynisme n’a pas de limite, ces autres comptent parmi les plus fragilisés et les plus vulnérables, vivant parfois dans des environnements dégradés.

C’est le coût de ce que nous appelons « progrès ».

En conclusion, ce qui a été fait à certains humains est aussi ce qui a été et ce qui est fait à la Terre. Il s’agit d’instrumentaliser l’autre en le faisant sien, utile à son usage ([7]). Les maux écologiques d’aujourd’hui sont donc issus d’un leg colonial. La Terre est mise en vente et soumise aux dynamiques du « toujours plus » et du « plus offrant ». Elle est devenue le Nègre du Monde.

Le doit-elle cependant ? Ne devons-nous pas nous rendre à l’évidence de l’incohérence d’un modèle construit sur des rêves de croissance et d’infini, alors qu’il est confronté aux limites d’une planète finie ?

Selon George Santayana, ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre ([8]).

Si l’histoire se répète, il n’est pas incohérent d’avancer en regardant en arrière. Regarder le passé et comprendre qu’il a laissé des traces sur le présent nous permet de comprendre ce qui se joue dans notre rapport au monde. Ce n’est qu’en le questionnant qu’un changement de paradigme peut s’opérer.

Puisqu’hier nous permet de comprendre aujourd’hui, d’autres lendemains ne seraient-ils pas envisageables ?

Cela impliquerait de reconnaître que le système dans lequel nous vivons a été bâti sur la colonialité, grâce à l’exploitation des plus faibles et qu’il poursuit aujourd’hui encore ces modes d’exploitation.

Cela impliquerait de réellement prendre conscience que le monde est un et interdépendant ; que la crise écologique est un problème global, touchant tous les vivants mais que ces vivants ne sont pas égaux face à ses conséquences.

Cela impliquerait d’établir un nouveau contrat social et écologique fondé sur le respect de la nature, vers la compréhension des limites de consommation et de production, vers une clarification équitable des transactions commerciales interétatiques.

Cela impliquerait de s’extirper d’un mode de pensée unique à propension universelle. De réfléchir de manière collective, en tenant compte de la diversité et des particularités propres à chaque espace de vie. De reconnaître la divergence des vécus des populations et d’intégrer leur point de vue dans la réflexion écologiste ([9]).

Cela impliquerait de comprendre que l’écologie est en réalité intersectionnelle et se trouve à la croisée d’autres luttes telles que les luttes antiracistes, féministes et de la cause animale. Celles-ci partagent en effet la même racine du problème : une approche à son environnement tout entier (des plantes aux animaux, des personnes racisées aux femmes) qui implique de le domestiquer, de le dominer, afin de lui faire produire de la valeur, qu’il s’agisse de valeur matérielle, symbolique, de confort ou esthétique.

L’on peut ainsi mettre en relation l’exploitation des matières premières avec la pêche et l’élevage intensifs qui conduisent à entasser et à maltraiter certains animaux et poissons. L’on peut également mettre en relation l’écologie avec la race et le genre, à propos desquels une hiérarchisation s’opère dans les sphères économiques, sociales, culturelles et sexuelles, la figure de l’homme blanc incarnant le supérieur ([10]).

Ces problématiques sous-tendent les mêmes logiques et sont imbriquées les unes aux autres.

En cela, la crise écologique est, par essence, une crise de justice. Les inégalités écologiques sont aussi des inégalités et des injustices sociales, économiques et politiques.

A l’image de Wangari Maathai qui a relié l’effort de reforestation à l’amélioration des droits des femmes kényanes ([11]). A l’image de Francia Marquez qui lutta contre l’exploitation illégale des mines d’or de la Toma en Colombie et la préservation des terres de ses ancêtres ([12]). A l’image des Marches des Margaridas, mobilisation de femmes rurales au Brésil, dont l’action notamment portée sur l’agroécologie revendique un « féminisme du bien-vivre » ([13]). A l’image des luttes d’écologie urbaine notamment dans les quartiers populaires, au sein desquels les minorités ethniques confinées dans des espaces bétonnés revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie qui passe notamment par un accès à la nature.

Décoloniser notre regard conduit donc à redéfinir le prisme avec lequel nous appréhendons le monde, à se décentrer et à questionner nos propres représentations. Que sont-ce que la valeur, la richesse et la santé ? Serait-il possible de les définir autrement que par des logiques de marchés ?

Il s’agit d’appréhender d’autres formes de développements, favorisant davantage l’être à l’avoir. Il s’agit de transformer notre regard trop souvent condescendant et disqualifiant sur les autres manières d’exister et d’habiter le monde. il s’agit d’envisager que peut-être les pays du Sud ont quelque chose à nous apprendre, eu égard au fait que ces cultures portent en elles un attachement particulier au respect de leur environnement et à de l’équilibre des écosystèmes. Il s’agit de se départir d’une vision unique du monde et d’y insérer de la diversité ([14]).

Décoloniser la Terre, cela implique de réviser notre rapport au monde et à nous-mêmes. Se reconnaitre quelque chose de commun qui n’appartient à aucun.

Non, assurément, quel que soit le prix et quelles que soient les politiques de marchandisation, la Terre ne devrait pas être à vendre. Le comprendre, c’est poser le premier pas sur le chemin des possibles.

Il est impossible de prétendre ne pas savoir ; impossible de prétendre ne pas avoir conscience de la crise écologique.

Face à celle-ci, il faut avancer en regardant en arrière. Ne nous laissons toutefois pas posséder par le passé. Comme dirait Fatou Diome, possédons notre passé, comprenons-le, et créons notre futur.

Et un jour, peut-être, si les océans sont encore vivants, le Nord et le Sud construiront des ponts surplombant les dogmes anciens et les paradigmes semblant indépassables. Comme une main tendue vers des lendemains pluriels, vers des lendemains pacifiés, vers des lendemains aux promesses d’égalité.

[1] Edmond Rostand.

[2] Déclaration d’Elon Musk notamment dans un tweet du 8 juillet 2024 « SapceX will colonize Mars ».

[3] A. WALKER, Living by the word : Selected Writings (1973-1987), San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1988, p. 147, cité par M. FERDINAND, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, 2019, Editions du Seuil, p. 107. ; S. CHAO, « La plantation comme monde : l’ère des monocultures », trad. P. FABIE, disponible sur terrestres.org, 3 novembre 2023.

[4] M. FERDINAND, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, 2019, Editions du Seuil, pp. 71-86.

[5] W. MAATHAI, Réparons la Terre, trad. P. HAAS, Paris, 2012, pp. 12-15.

[6] M. FERDINAND, op. cit., p. 85 et p. 312.

[7] M. FERDINAND, op. cit., p. 28. ; S. CHAO, « La plantation comme monde : l’ère des monocultures », trad. P. FABIE, disponible sur terrestres.org, 3 novembre 2023.

[8] G. SANTAYANA, The life of reason, New York, Charles Scribner’s sons, 1922.

[9] B. GLOWCZEWSKI, « Le pluriversel à l’ombre de l’universel », A propos de : Arturo Escobar, Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’Occident. Seuil, Paris, 2018, disponible sur terrestres.org, 15 novembre 2018.

[10] L. ALVAREZ-VILLARREAL, “Les féminismes du Sud ancré. Ver une politique de la terre habitée », disponible sur terrestres.org, 19 mai 2023 ; M. FERDINAND, op. cit., pp. 298-299 et p. 404.

[11] Voy. l’histoire et les missions de l’association « The Green Belt Movement » fondée par Wangari Maathai en 1977 www.greenbeltmovement.org.

[12] Elle a reçu, en 2018, le pris Goldman pour l’environnement.

[13] « L’exemplaire mobilisation des femmes au Brésil : pour une société écologique, sociale et féministe », disponible sur transition-europe.eu, 14 août 2023 ; H. PREVOST, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », disponible sur terrestes.org, 30 décembre 2023.

[14] Voy. en ce sens S. GOSSELIN, « Le point de vue est dans le corps », disponible sur terrestres.org, 11 octobre 2018, qui à propos d’Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, trad. Oiara Bonilla, PUF, coll. « MétaphysiqueS », Paris, 2009, relève que : « L’enjeu est, comme le dit Viveiros de Castro en s’appuyant sur Ingold, de faire « une philosophie avec d’autres gens et d’autres peuples au-dedans, alors : la possibilité d’une activité philosophique qui entretienne une relation avec la ‘’non-philosophie’’ – la vie – d’autres peuples de la planète que la nôtre. Les peuples ‘’pas communs’’ donc, ceux qui se trouvent à l’extérieur de notre sphère de communication » (p. 164). L’important ici c’est le avec ».